|

| Svetainės tvarkdarys |

|

Užsiregistravo: 05 Spa 2006 01:16

Pranešimai: 27553

Miestas: Ignalina

|

Направления вторжений племён на территорию Римской империи

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/r ... leniya.jpg

Artashir rašė: О ком пишет Захарий Ритор - сказать сложно. Это сирийский перевод (?) вроде бы греческого оригинала.

А сирийское письмо - оно без огласовки. Вот и читают - иногда Рос, иногда Рус, а то и Хорс (связывая со славянским богом Солнца). К тому же эти Рус или Рос упоминаются в одном контексте с людьми-псами, что говорит о том, что сведения о реальных народах тесно переплетались со сказкой. Иордан упоминал ещё росомонов, живших примерно в тех же местах и бывших подданными Германариха (IV век).

Эти росомоны почему-то в трудах историков считаются ираноязычными (хотя лично я не понимаю, как можно говорить о языковой принадлежности народа, о котором известно только то, что его упоминал Иордан, и больше ничего, может быть, он вообще не существовал).

Итак, первые достоверные упоминания о Руси у арабов, византийцев и западноевропейцев относятся к 8-9-10 векам.

Я не думаю, что эта Русь 9-10 веков - то же самое, что и викинги-норманны.

Скорее всего, это осколки тех племён из Южной Швеции, которые пришли в причерноморские степи во 2-3 веках, (готы, гепиды, герулы, руги, скиры и др.). Именно от этих германцев славяне заимствовали слова меч, хлеб и др. А норманнов, т.е. недавних выходцев из Скандинавии, русы могли использовать как наёмную военную дружину.

Кстати, в 2005 г., после 130-летних(!) археологических работ, в Гнездово под Смоленском наконец обнаружили речной порт. Это подтверждает гипотезу о том, что Гнездово было опорным пунктом норманнов на пути из Варяг в греки.

Что касается "русских" названий вокруг Новгорода (Старая Русса и др.), то они, скорее всего, балтского происхождения и к русам отношения не имеют. Artashir rašė: Итак, первые достоверные упоминания о Руси у арабов, византийцев и западноевропейцев относятся к 8-9-10 векам.

Я не думаю, что эта Русь 9-10 веков - то же самое, что и викинги-норманны.

Скорее всего, это осколки тех племён из Южной Швеции, которые пришли в причерноморские степи во 2-3 веках, (готы, гепиды, герулы, руги, скиры и др.). Именно от этих германцев славяне заимствовали слова меч, хлеб и др. А норманнов, т.е. недавних выходцев из Скандинавии, русы могли использовать как наёмную военную дружину.

Думаю, что сделать какие то окончательные выводы и по происхождению названия Рус, и по образованию государства с этим названием, пока что не возможно - просто не хватает достоверных данных.

Вполне возможно, что викинги в начале 9 века встретили у Днепра и остатки германских племен. Ведь в Крыму готы продержались вплоть до 16 века (и свой язык сохранили)

("Любопытные сведения о готах середины XVI в. оставил посол германского императора в Османской империи Бузбек, встретивший в Константинополе двух выходцев из Крыма: гота и грека, знавшего готский язык. Он записал несколько десятков готских слов и несколько фраз. У современных ученых готский характер этих слов не вызывает сомнений.").

Но может быть, что и прекрасно о них знали, так как их связи с родиной в Скандинавии и не прерывались ....

К примеру, в Литве в Таурапилис (это в северо-восточной Литве) найдено захоронение балтского вождя, примерно 5 века. У него очень много оружия и украшений, которые были изготовлены в Западно Римской империи. Археологи сделали вывод, что этот вождь участвовал со своей дружиной в успешном походе в Рим, а затем возвратился с добычей домой.

Тоже самое могло происходить и с готскими (и другими германскими) вождями и их дружинами.

Классический торговый путь по Днепру ведь использовался практически постоянно еще со времен до Христа - более или менее интенсивно.

Вообще то, мне кажется, что и само государство Русь была изначально создана с одной целью - контроль и охрана именно этого торгового пути.

Источник - http://www.tour-ethno.com/info/history/gottgunn.shtml

Готы и гунны в Крыму.

В середине III в. в Крым переселяются готы. «Готами» назывался союз германских племен. Среди них были племена острготов (остготов), везеготов (вестготов), герулов, боранов, карпов и других.

Прародина готов находилась на территории современного Скандинавского полуострова. Какие причины побудили готов начать продвижение на юг, в точности неизвестно. Высказывают предположения об изменении климата Скандинавии, о возрастании численности населения полуострова, скудные почвы которого не могли прокормить ставших многочисленными готов. В любом случае в I в. н. э. готы переселяются на южный берег Балтийского моря, а к середине III в. они заняли огромные территории от Нижнего Дуная на западе до Днепра на востоке.

Граница между владениями готов и Римской империей проходила по Дунаю. В 250 г. огромная армия готов переправилась через реку и обрушилась на провинции империи. Так началась серия кровопролитных войн между германцами и римлянами. Союзниками готов в этих войнах выступали различные племена и союзы племен, например, сарматы. Для спасения важных балканских провинций римляне были вынуждены задействовать все резервы. На помощь дунайским армиям были переброшены, в частности, легионеры, составлявшие гарнизоны Херсонеса и Харакса.

Таким образом, позиции империи на Крымском полуострове были серьезно ослаблены, чем не преминули воспользоваться готы. Варвары, участвовавшие в событиях на Дунае, вскоре появились в Крыму. С собой они принесли захваченные в сражениях с римлянами трофеи. Один из варваров закопал у современного с. Долинное Бахчисарайского района 119 римских серебряных монет, серебряную фибулу и стеклянный сосуд. По каким-то причинам он так и не вернулся за своим имуществом, и только в 1971 г. при прокладке нового русла р. Качи, клад был извлечен на поверхность земли. Самые последние монеты из клада датированы 251 г., т. е. в Крыму готы появились в этом году или несколько позже.

Поздним скифам не удалось оказать готам достойного сопротивления. Их поселения были разрушены, а жители перебиты или захвачены в плен. Затем готы напали на Боспор. Некоторые боспорские города понесли от варваров серьезный ущерб. Не помог даже ловкий ход царя Рескупорида IV (242/243 — 276/277 гг.), взявшего в соправители Фарсанза, вероятно, вождя одного из живших поблизости иранских племен, заключившего с боспорцами антиготский союз.

Готы пришли на Боспор отнюдь не в поисках земель для поселения. Варвары хорошо понимали стратегическое значение этих мест: отсюда можно было совершать походы против богатых городов и провинций, находившихся на побережье Черного моря. Для таких походов весьма пригодился бы боспорский флот, потому что своего у готов не было. Германцы силой принудили Рескупорида предоставить им корабли вместе с командами. Вероятно, у боспорского царя просто не было другого выхода — победить готов самостоятельно он не смог, а на помощь Рима рассчитывать было нельзя. Так Боспор стал базой, откуда на протяжении третьей четверти III в. германцы совершили ряд набегов на римские провинции.

Целью первого похода (255/256 г.) стал богатый город Питиунт в Восточном Причерноморье. Осада крепости не принесла ожидаемых результатов, и готы, разграбив неукрепленные окрестные поселения, вернулись на Боспор. Через год они совершили новый поход, захватили Питиунт и другие близлежащие города. В 264 г. готы на кораблях достигли южного берега Черного моря, отсюда совершили молниеносный переход в глубь Малоазийского полуострова, опустошили римские провинции Каппадоккию и Вифинию и вернулись на Боспор с богатой добычей.

В 268 г. жившие в Крыму готы поучаствовали в организованном коалицией различных германских племен, обитавших в Северном Причерноморье, походе против римских провинций на западном берегу Понта. В результате этой экспедиции были опустошены огромные территории и разграблены десятки городов. В 276 г. готы отправились в новый поход, на этот раз снова против малоазийских провинций. Однако теперь им противостояли отборные отряды римской армии. В сражении с ними варвары были разбиты. Довершил разгром возвращавшихся на Боспор готов царь Тейран (275/76 — 278/79 гг.).

Ему удалось восстановить Боспорское царство в прежних пределах и наладить дружественные отношения с Римской империей. В это же время римские императоры нанесли несколько поражений дунайским варварам и таким образом ликвидировали готскую угрозу. Теперь римляне получили возможность возобновить свое военное присутствие на Крымском полуострове. В конце III в. в Херсонесе вновь появляется римский гарнизон.

Потерпевшие поражение в борьбе с империей готы расселились в Северном Причерноморье и Крыму.

К началу войн с Римом готы были язычниками. Они поклонялись различным божествам, олицетворявшим силы природы. Верховным богом был повелитель грома и молнии Тор. В III в. среди населения Римской империи быстро распространялось христианство. Во время походов в Малую Азию германцы захватили множество пленных, в числе которых были и христиане. От этих пленных новую религию восприняли и крымские готы. Через некоторое время понадобилось упорядочить деятельность церкви в их владениях. С этой целью в 400 г. патриарх Константинопольский, знаменитый Иоанн Златоуст, принял решение создать отдельный церковный округ — епархию. Первым епископом готов стал Унила.

Постепенно христианское вероучение распространилось и среди жителей Боспора и Херсонеса. Вероятно, не последнюю роль в этом процессе сыграли контакты с христианами-готами. Первая христианская община возникла на Боспоре в первой четверти IV в. Когда в 325 г. в мало-азийском городе Никее для решения спорных богословских вопросов был созван первый Вселенский собор, в нем принял участие и представитель боспорских христиан епископ Кадм. В V в. христианство было уже официальной религией Боспорского царства: изображения креста помещали на надписях царей и высших государственных чиновников.

В Херсонесе первые христиане столкнулись со значительными трудностями. В течение IV в. большая часть населения города оставалась язычниками. В христианство переходили в основном представители городской верхушки, рассчитывавшие получить за это различные привилегии от покровительствовавших христианам византийских властей. В 381 г. епископ Херсонский, Эферий, участвовал во втором Вселенском соборе в Константинополе. Попытка крестить жителей города насильственным образом была предпринята при императоре Феодосии I (379-395гг.).

Этот император стремился обратить в христианство все подвластное ему население. Поэтому когда преемник Эферия, Капитон, начал искоренять в Херсонесе язычество, большую помощь оказали ему присланные императором в город войска. По легенде, для того, чтобы доказать правоту христианского вероучения, Капитон вошел в горящую печь и вышел оттуда невредимым. Пораженные язычники тут же приняли решение креститься, правда, не вполне понятно, что в большей степени побудило их к этому решению, ведь пока Капитон совершал свое чудо, византийские солдаты взяли в заложники детей херсонеситов.

Легенды о жизни и деятельности первых христиан Херсонеса гораздо позже, в VII или VIII в., были переработаны и легли в основу так называемых «Житий епископов Херсонских». Память о «подвиге епископа Капитона» сохранилась среди жителей города. При раскопках Херсонеса обнаружены остатки храма VI в., построенного над печью для обжига извести, в которую, как считали херсонеситы, входил Капитон. Окончательно христианство утвердилось в городе в конце V-VI вв., в первую очередь благодаря усилиям византийской администрации.

Во второй половине IV в. правитель остроготов Германарих объединил различные племена и основал обширное государство, получившее название «державы Германариха».

В ее состав входили многочисленные племена варваров, обитавших в Северном Причерноморье, в том числе и жившие в Крыму германцы. Просуществовало новое объединение очень недолго, уже в середине 70-х гг. IV в. готы потерпели поражение в борьбе с пришедшими с востока гуннами.

Гунны сформировались в степях, расположенных к западу и северу от границ Китая.

В I в. н. э. начинается миграция гуннов на запад, а к 70-м гг. IV в. они достигли пределов Восточной Европы. Гунны принадлежали к монголоидной расе и говорили на одном из языков тюркской группы. Основой хозяйства гуннов было кочевое скотоводство, немалая роль отводилась военной добыче.

Появление гуннов в Европе стало началом эпохи Великого переселения народов, эпохи, когда огромные массы варваров стали массово вторгаться в пределы Римской (позднее — Византийской) империи в поисках мест для поселения. Гунны стали катализатором этого процесса.

Их нашествие в Европу вызвало своеобразный «эффект домино» — одни варвары начинают сгонять других с обжитых мест. Вот что писал по этому поводу современник: «... А о каких огромных сражениях и о каких представлениях о сражениях мы узнали! Гунны восстали на аланов, аланы на готов, готы на тайфалов и сарматов. Даже и нас [римлян] ... сделали... изгнанниками из отечества, и нет конца...».

Легкая кавалерия гуннов наводила ужас на современников. Гунны принесли с собою новые типы оружия и снаряжения, новую (вернее, хорошо забытую старую) тактику ведения боя. Каждый взрослый мужчина был воином, всегда готовым к битве, поэтому подготовка к войне не занимала у гуннов много времени. Внезапность нападения позволяла гуннам заставать врагов врасплох.

В битву они вступали клинообразным строем и, если обратить противника в бегство сразу не удавалось, использовали притворное отступление, чтобы завлечь врага в засаду. До начала рукопашной схватки гунны издали осыпали противника градом стрел.

Они принесли в Европу лук нового типа, склеенный из нескольких кусков дерева и усиленный дополнительными костяными накладками. Такая конструкция лука позволяла поражать цель на очень больших расстояниях и использовать крупные и тяжелые наконечники стрел, пробивавшие любые доспехи. В ближнем бою сражались метательными копьями, мечами и арканами, которыми опутывали врага, лишали его подвижности, сбрасывали с коня или сбивали с ног.

Сам внешний вид гуннов, их характерный для монголоидов облик изумлял европейцев. Не случайно популярностью пользовалась легенда о том, что гунны были потомками колдуний, изгнанных из одного готского племени, и вступивших в связь с болотными духами. Недоумение вызывал образ жизни кочевников, не имевших «даже покрытого тростником шалаша», вечно двигавшихся по степи вслед за своими большими стадами.

Христианские писатели с отвращением описывали религию гуннов — идолопоклонников, которые, если им надо было получить предсказание относительно будущего, приносили в жертву животных и гадали по внутренностям или по положению прожилок на обскобленных костях. Все эти факты и привели к тому, что в средневековой литературе сложилось очень своеобразное представление о гуннах как о свирепых, безжалостных, невежественных язычниках, у которых не было родины, государственной власти, представлений о чести и бесчестии, а само слово «гунны» стало нарицательным.

Гунны пришли в северопричерноморские степи двумя путями. Одна их группа двигалась вдоль восточного и северного берега Азовского моря. По пути они столкнулись с жившими на берегах Танаиса (Дона) аланами. Многие аланы пали в сражении, а остальные были вынуждены заключить с гуннами договор и присоединиться к ним.

Следующей жертвой гуннов стало государство Германариха. По легенде, готский вождь покончил с собой, убедившись в том, что сражение с гуннами проиграно.

Племена остроготов подчинились гуннам, сохранив своих племенных вождей и внутреннее самоуправление, но обязавшись во всем поддерживать кочевников во внешней политике и предоставлять им союзное войско.

Везеготы бежали на запад, переправлялись через Дунай и поселились на территории Римской империи.

В то время, как одни гунны устанавливали свое господство в северопричерноморских степях, другие занялись завоеванием Крыма. Перебравшись через Керченский пролив (говорят, что путь им показал то ли бык, преследуемый оводом, то ли спасавшаяся от охотников лань), они, не вступая в сражение, покорили Боспорское царство. Вероятно, силы боспорских правителей были в то время ограничены, а потому они предпочли признать верховенство гуннов и уплатить им дань. Население предгорного Крыма оставило обжитые места и бежало в труднодоступные горные районы. Возможно, некоторые из крымских алан присоединились к гуннам. Большая часть полуострова обезлюдела и стала местом кочевий гуннского племени альциагиров.

Херсонесу удалось избежать опасности, причем немалую помощь городу оказала Римская империя, выделившая деньги на ремонт городских стен. В течение V в. римляне расселяют на подступах к Херсонесу готов и алан, заключивших с Римом союз и обязавшихся охранять город в обмен на землю и периодическую денежную помощь. Таких варваров римляне и византийцы называли «федератами». Вероятно, императоры прекрасно понимали стратегическое значение Херсонеса и не хотели терять свой последний форпост в Северном Причерноморье.

В середине V в. вождь Аттила объединил многочисленные племена гуннов и их союзников и объявил войну Риму. В нескольких сражениях римляне были разгромлены, но в 453 г. Аттила внезапно умер. Вскоре после этого его держава распалась, и многие гунны предпочли вернуться в Северное Причерноморье. В Крым переселилось племя утигуров.

Византийские императоры не оставляли надежды постепенно восстановить свое влияние на Крымском полуострове. Для достижения этой цели использовали различные способы — от подкупа гуннских вождей и стравливания различных племен между собой до пропаганды христианства. С точки зрения византийцев варвары, принявшие новую религию, автоматически становились подданными империи. Поэтому регулярно отправлявшиеся в кочевья гуннов миссионеры пользовались покровительством византийских властей.

Один из таких проповедников убедил принять христианство и стать вассалом императора Юстиниана I (527 - 565 гг.) вождя гуннов, живших на Боспоре, по имени Горд. К тому времени Боспорское царство уже не существовало — вероятно, в конце концов, оно было уничтожено гуннами.

Посетившему Константинополь Горду была оказана большая честь — сам император стал его крестным отцом. Затем Горд отбыл на родину. В боспорских городах (разумеется по согласованию с гуннским вождем) были размещены византийские войска. Заключение договора с империей вызвало недовольство многих влиятельных гуннов, в особенности жрецов, опасавшихся того, что правитель-христианин не будет считаться с их авторитетом.

Был составлен заговор, к которому примкнул и брат Горда. Поводом к выступлению стала попытка гуннского вождя уничтожить языческих идолов. Убив Горда, гунны напали на боспорские города, разрушили их, а византийских солдат перебили. Узнав об этих событиях, Юстиниан отправил на Боспор части регулярной имперской армии. Гуннов прогнали, Боспор вошел в состав Византии.

При Юстиниане I положение Византии в Крыму чрезвычайно усилилось. Император прекрасно понимал, что распри между самими гуннами способны защитить северные рубежи Византии едва ли не лучше, чем самые надежные крепости и отборные войска. Поэтому он не гнушался подкупать гуннских вождей и натравливать одно племя на другое. В результате ему удалось обезопасить свои владения в Крыму от нападений варваров. В 70-х гг. VI в. в степях Северного Причерноморья появляется новое объединение кочевников — восточных тюрок, или тюркютов. Уцелевшие в усобицах гуннские племена быстро смешались с тюркютами.*********************************************************** Источник - http://feb-web.ru/feb/slovenc/es/es2/es2-0521.htm

ГОТЫ — племена вост. германцев. «В начале нашей эры жили на южном побережье Балтийского моря и по Нижней Висле. С конца II в. начали передвижение на юг и юго-восток к границам Римской империи, которых они достигли в III в., и в район Приазовья (возможно также в Крым). В III в. в союзе с другими племенами осуществили вторжение в провинции Римской империи. В IV в. приняли христианство. ... В V в. ушли в Западную Европу и образовали там Вестготское и Остготское королевство» (Буданова. Готы... С. 172—173).

В комм. к С. часто упоминается король Г. Эрманарих. Представление о государстве Эрманариха, влияние которого будто бы простиралось от Волги до Карпат, — точнее о союзе готских племен под его руководством — во многом остается спорным из-за скупости и противоречивости источников.

Наиболее авторитетным источником сведений о Эрманарихе является «Гетика» Иордана (VI в.) (см.: Иордан. О происхождении и деяниях готов (Getica) / Вступ. статья, пер., комм. Е. Ч. Скржинской. М., 1960). Что же касается короля Г. Винитария, то существовало предположение о том, что Винитарий («победитель венедов») — прозвище Эрманариха, но более вероятно, что 53 это прозвище Витимира, который был (опять-таки предположительно) сыном Эрманариха (подробнее см.: Буданова. Готы... С. 131—133).

После 375 Винитарий столкнулся с племенем антов (которое ряд исследователей отождествляет с предками славян; см., напр.: Рыбаков Б. А. Новая концепция предыстории Киевской Руси // История СССР. 1981. № 1. С. 69—73), в первом сражении Винитарий был побежден, но затем распял короля антов Божа с семьюдесятью старейшинами (см.: Иордан. О происхождении... С. 247; комм. С. 320—322). Именно это событие, по мнению ряда комментаторов, упоминается в С. (см. Время Бусово).

Непосредственно Г. упоминаются в С. во фразе: «Се бо готскія красныя дѣвы въспѣша на брезѣ синему морю, звоня рускымъ златомъ, поютъ время Бусово, лелѣютъ месть Шароканю» (С. 25—26). Комментируя эту фразу, первые издатели писали: «По какой связи сия одержанная половцами победа могла доставить готфским девам русское золото, сообразить невозможно». По предположению М. А. Салминой, Г. упоминаются и в др. фразе С.: «А половци неготовами дорогами побѣгоша къ Дону Великому» (С. 9) (пер.: «не го́товыми дорогами» или «не дорогами готов»).

О каких Г. говорит автор С.? Согласно одной точке зрения, в С. имеются в виду потомки Г., жившие в Крыму, Тмутаракани или на Дунае; согласно другой — это Г. северные.

Крымские Г. — потомки Г. Эрманариха. В X—XI вв. Готия (как именовался Крым в визант. источниках) подчинялась Византии. В сер. XI в. южнорус. степями и отчасти Крымом завладели половцы и господствовали здесь до нач. XIII в., до нашествия татар (см.: Якобсон А. Л. Крым в средние века. С. 80).

По свидетельству минорита Вильгельма де Рубрука, следовавшего в 1253 из Константинополя к татарам, он видел на юж. побережье Крыма за́мки, в которых «было много готов, язык которых немецкий» (см.: Рубрук Вильгельм де. Путешествие в восточные страны. СПб., 1911. С. 68).

Фрагмент с упоминанием «готских дев» в С. привлек внимание к себе в 1856 К. Маркса и Ф. Энгельса. Маркс в письме к Энгельсу от 5 марта писал: «Примечательно одно место в поэме: „Вот готские красавицы запевают свои песни на берегу Черного моря“. Выходит, что геты, или готы, праздновали победу тюркских половцев над русскими» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. М., 1962. Т. 29. С. 16). В ответном письме Энгельс говорит также о крымских Г. (Там же. С. 23).

Комментируя данное чтение С., акад. Ф. Брун писал, что подчинением Готии половцам «объясняется, почему готские красавицы принуждены были на берегу синего моря воспевать месть Шароканю» (Черноморские готы... С. 39). Обитательницами Южного берега Крыма считали «готских дев» Н. М. Карамзин, Д. Н. Дубенский, Н. А. Мещерский и др. комментаторы.

А. Куник, исходя из текста С., высказал мысль, что под «Синим морем» следует подразумевать Азовское море. «Готские девы» появились здесь, так как половцы переселяли сюда пленных готов (О записке готского топарха. С. 141). О побережье Азовского моря в этой связи говорил и А. А. Васильев (1927). В. Г. Васильевский, а вслед за ним и Е. В. Барсов полагали, что речь идет о Г., проживавших в р-не Тмутаракани, именуя их «готами-тетракситами». Так же полагал

54 и В. В. Мавродин (1940), чью точку зрения воспроизвел в своем комм. к С. Д. С. Лихачев. (Слово — 1950. С. 430). При этом если большинство исследователей рассматривает пение «готских дев» как проявление радости по поводу доставшихся им после победы над русскими драгоценностей и пленников (Гудзий Н. К. Слово о полку Игореве. М., 1955. С. 76; Еремин И. П. Слово о полку Игореве // Худ. проза Киевской Руси. М., 1957. С. 341) или как радость в связи с отомщением русским за поражение, нанесенное в 1107 хану Шарукану, деду Кончака (Орлов. Слово. С. 120), то Мавродин объясняет их радость тем, что отпала угроза им, Г., со стороны русских.

Особняком стоит точка зрения С. Н. Плаутина: он полагал, что «готские девы» воспевали не половецкую, а русскую славу в печальные времена (так он понимал слова «время Бусово»), но что к походу Игоря их пение отношения не имеет.

По мнению А. Л. Никитина, половцы, обитавшие в южнорус. степях, находились в торг. взаимоотношениях не с крымскими Г., а с Г., населявшими приморские города к югу от дельты Дуная.

Своеобразно относился к рассматриваемому фрагменту Д. Прозоровский, считавший, что «готские девы» С. «есть не что иное, как поэтическое представление»: «в образе... готских дев представлены мифические существа, подобные древним вакханкам, неистово пирующим в честь Буса и во славу Шарокана»; это «ликования половцев по случаю победы над Игорем» (Новый опыт... С. 61, 63).

Иная точка зрения, предлож. Салминой: в Г. С. она видит сев. Г. — жителей острова Готланд в Балтийском море. Это тем более вероятно, что слово «бус», как считает она, предполагает скорее не имя собственное, а мореходное судно сев. морей — бусу, на котором «свейские» и иные немцы приходили воевать с русскими или торговать с ними. Известно, что в Новгороде еще в XIII в. существовал принадлежавший купечеству Готланда «Готский двор».

По мнению Салминой, «готские девы» отнюдь не радуются поражению русских. Напротив, они, «звоня рускымъ златомъ», воспевают времена торговли с ними и «лелеютъ месть Шароканю», мечтают о возмездии половцам за то, что они помешали этой торговле. Этой же точки зрения придерживается и Лихачев, считая, однако, что в С. отражено враждебное отношение «готских дев» к русским.

См. также Время Бусово.

Лит.: Брун Ф. Черноморские готы и следы долгого их пребывания в Южной России // Зап. имп. АН. 1874. Т. 24, кн. 1. С. 19, 39—40; Куник А. О записке готского топарха // Там же. С. 141; Васильевский В. Г. Русско-византийские отрывки. VII. Житие Иоанна Готского // ЖМНП. 1878. Янв. С. 103—112 (то же: Труды В. Г. Васильевского. СПб., 1912. Т. 2. С. 351—427); Прозоровский Д. Новый опыт объяснительного изложения Слова о полку Игореве. СПб., 1881. С. 61, 63; Васильев А. А. Готы в Крыму // Изв. Гос. академии истории материальной культуры. Л., 1927. Т. 5. С. 179—282; Мавродин В. В. 1) Очерки истории левобережной Украины (с древнейших времен до второй половины XIV века). Л., 1940. С. 260—267; 2) К. Маркс о Киевской Руси // Вест. ЛГУ. Л., 1968. № 8. С. 8—9; Плаутин С. Н. Слово о полку Игореве: Исправленный и неисправленный тексты. Париж, 1958. Вып. 1; Якобсон А. Л. Крым в средние века. М., 1973; Салмина М. А. Из комментария к «Слову о полку Игореве» // ТОДРЛ. 1981. Т. 36. С. 228—229; Лихачев Д. С. Новгородские черты в «Слове о полку Игореве» // Там же. 1985. Т. 38. С. 511—513; Никитин А. Л. К вопросу стратификации «Слова о полку Игореве» // Герменевтика

55 древнерус. лит-ры. Сб. 1: XI—XVI века. М., 1989. С. 148—153; Буданова В. П. Готы в эпоху великого переселения народов. М., 1990.***********************************************************

Источник - http://crimeagold.com.ua/peoples/gots.htm

Готы в Крыму

Среди народов, населявших Крым в позднеантичное и средневековое время, пожалуй самым загадочным для историков является восточногерманское племя готов.

Название "германцы" впервые употребил греческий философ, географ и астроном Поседоний, живший во второй половине II - первой половине I в. до н.э. Так Поседоний называл небольшое племя, жившее в верховьях Рейна и имевшее варварский обычай запивать жареное мясо смесью молока с вином.

Ситуация изменилась после 58 г. до н.э., когда римский полководец Гай Юлий Цезарь во главе своих легионов вторгся в Галлию (современная Франция), которую населяли кельты. Здесь ему пришлось столкнуться с сильными племенами, приходящими из-за Рейна и отличающимися от кельтов. В своих "Записках о галльской войне" Цезарь оставил описание этих племен, называя их германцами. С тех пор этим именем античные писатели именовали все племена к северу от среднего Дуная и к востоку от Рейна, вплоть до Скандинавии.

Готы, жившие до III в. н.э. на периферии известного грекам и римлянам варварского мира, были обойдены вниманием античных писателей. Поэтому мы очень мало знаем о раннем периоде их истории. Тем не менее, некоторые данные древних авторов о германцах вполне применимы и к готам. Наиболее подробные и интересные сведения о них оставил римский историк I-начала II в. н.э. Корнелий Тацит.

По словам Тацита, "…населяющие Германию племена… исконе составляют особый, сохранивший изначальную чистоту и лишь на себя самого похожий народ. Отсюда, несмотря на такое число людей, всем им присущ тот же облик: жесткие голубые глаза, русые волосы, рослые тела, способные только к кратковременному усилию; вместе с тем им не хватает терпения, чтобы упорно и напряженно трудиться, и они совсем не выносят жажду и зноя, тогда как непогода и почва приучили их легко претерпевать холод и голод". Сведения о происхождении готов имеют легендарный характер. Ведь по словам римского историка, "германцам известен только один… вид повествования о былом" - "древние песнопения".

И действительно, готский историк VI в. н.э. Иордан, написавший труд о происхождении и истории своего народа, уточняет, что описанные им события вспоминаются "в древних… песнях как бы наподобие истории и для всеобщего сведения".

Иордан повествует о переселении готов на трех кораблях из Скандинавии через Балтийское море в область нижней Вислы и их, наполненном битвами и героическими деяниями, пути на юг, к Черному морю, где они достигли желанной земли в Скифии.

"С этого самого острова Скандзы (Скандинавия), как бы из мастерской, изготовляющей племена или, вернее, как бы из утробы, порождающей племена, по преданию, вышли некогда готы с королем своим по имени Бериг. Лишь только, сойдя с кораблей, они ступили на землю, сразу же дали прозвание тому месту. Говорят, что до сего дня оно так и называется Готискандза (устье Вислы)… Когда там выросло великое множество люда, а правил всего только пятый после Берига король Филимир, сын Годарига, то он постановил, чтобы войско готов вместе с семьями двинулось оттуда.

В поисках удобнейших областей и подходящих мест для поселения он пришел в земли Скифии, которые на их языке назывались Ойум. Филимир, восхитившись великим обилием тех краев, перекинул туда половину войска, после чего, как рассказывают, мост, переброшенный через реку, непоправимо сломался, так что никому больше не осталось возможности ни прийти, ни вернуться…

Та же часть готов, которая была при Филимире, перейдя реку, оказалась перемещенной в область Ойум и овладела желанной землей. Тот час же без замедления подступают они к племени спалов и, завязав сражение, добиваются победы. Отсюда уже, как победители, движутся они в крайнюю часть Скифии, соседствующую с Понтийским морем".

Рассказ о переселении готов на трех кораблях символичен. Три корабля как бы указывают на разделение готов на три особых племени: гепидов, везеготов и остроготов.

Причем, разделение на отроготов и везеготов произошло позже, уже в Причерноморье. Остроготами правили короли из рода Амалов, а везеготами - из рода Балтов.

Рассказ Иордана подтверждается, в значительной степени, данными археологии. Действительно, в первом веке н.э. в низовьях Вислы отмечается появление большой группы нового населения, обладавшего многими чертами материальной и духовной культуры, характерной для Скандинавии.

С конца II в. н.э. фиксируются продвижение готов на юг. Результатом миграции готов и их взаимодействия с местными племенами стало появление на обширной территории от Нижнего Подунавья до Подонья, включающей в себя земли Румынии, Молдовы, Украины и юга России, огромного количества удивительно похожих друг на друга поселений и могильников, представляющих археологическую культуру, называемую черняховской.

Оказавшись в Северном Причерноморье, готы стали соседями Римской империи, ослабленной политическим кризисом. Воинственных готских вождей и их дружины манили богатства Империи. В представлении варваров этой эпохи война ради добычи и славы была единственным достойным свободного человека занятием.

В этой связи вспомним слова Тацита о германцах: "…Если община, в которой они родились, закосневает в длительном мире и праздности, множество знатных юношей отправляется к племенам, вовлеченным в какую-нибудь войну, потому что покой этому народу не по душе, и так как среди превратностей битв им легче прославиться, да и содержать большую дружину можно не иначе, как только насилием и войной…".

По словам Тацита, германцы полагали, что "…постыдно вождю уступать кому-либо в доблести, постыдно дружине не уподобляться доблести своему вождю. А выйти живым из боя, в котором пал вождь, - бесчестье и позор на всю жизнь; защищать его, оберегать, совершать доблестные деяния, помышляя только о его славе, - первейшая их обязанность: вожди сражаются ради победы, дружинники - за своего вождя… ведь от щедрости своего вождя они требуют боевого коня, того же жаждущего крови и победоносного копья. Что же касается их пропитания и хоть простого, но обильного угощения на пирах, то они у них вместо жалования. Возможности для подобного расточительства доставляют им лишь войны и грабежи. И гораздо труднее убедить их распахать поле и ждать целый год урожая, чем склонить сразиться с врагом и претерпеть раны; больше того, по их представлениям, п?том добывать то, что может быть приобретено кровью, - леность и малодушие".

Первое столкновение готов с Римом произошло в 238 г. н.э. В дальнейшем готы регулярно совершали грандиозные грабительские походы, в которые были вовлечены другие германские и негерманские племена (бораны, гепиды, герулы и другие).

Римские императоры считали за честь носить почетное звание "Готский" в ознаменование побед над грозным противником. В битвах с готами погибли два римских императора. Первоначально вторжения варваров были направлены на балканские владения римлян, но в дальнейшем готы и их союзники устремили свои взоры и на богатые города побережья Кавказа и Малой Азии. Для этих целей готы, по-видимому, силой принудили правителей Боспора предоставить им свой флот. Особенно масштабным был поход 267-268 гг. н.э. По мнению современников, в нем участвовало более 320 тысяч человек. Достигших Греции варваров остановил император Галлиен, разгромивший их в кровопролитной битве. Тем не менее, походы продолжались до 276 г. н.э.

В эту эпоху непрерывных войн часть германцев поселяется в Юго-Западном Крыму. Здесь археологами изучены могильники с погребениями, совершенными по характерному для германцев обряду трупосожжения. Подобные некрополи исследованы у подножья горы Чатыр-Даг и на мысе Ай-Тодор. Погребения совершались как в урнах, для которых использовались керамические сосуды (амфоры, краснолаковая и лепная посуда), так и просто в ямах. Умерших сопровождали вещи, служившие им при жизни: оружие (мечи, топоры, кинжалы, наконечники копий, щиты), орудия труда (серпы, ножи, рыболовные крючки), украшения и детали костюма (пряжки, фибулы, серьги, браслеты, перстни, бусы), монеты, стеклянные и глиняные сосуды.

Во многом представления, полученные в результате археологических исследований, совпадают с описанием погребального обряда германцев, которое содержится в труде Тацита: "Похороны у них лишены всякой пышности, единственное, что они соблюдают, это чтобы при сожжении тел знаменитых мужей употреблялись определенные породы деревьев. В пламя костра они не бросают ни одежды, ни благовоний; вместе с умершим предаются огню только его оружие, иногда также его конь. Могилу они обкладывают дерном. У них не принято воздавать умершим почет сооружением тщательно отделанных и громоздких надгробий, так как, по их представлениям, они слишком тяжелы для покойников. Стенаний и слез они не затягивают, скорбь и грусть сохраняют надолго. Женщинам приличествует оплакивать, мужчинам - помнить". В некоторых случаях готы, жившие рядом с аланами, хоронили на одних с ними могильниках.

Во время походов в Малую Азию готы возвращались с огромным количеством пленников, за которых потом требовали выкуп. Среди последних было много христиан. Вместе с ними христианство распространилось и среди готов. Уже в 325 г. н.э. под документами Вселенского Собора, состоявшегося в городе Никее, свою подпись рядом с подписью Кадма, епископа Боспора, поставил некий Феофил, епископ Готии. Но единого мнения, где располагалось это епископство, - в Крыму, на Нижнем Дунае или на территории черняховской культуры, - не существует.

Во второй половине IV в. н.э. король остроготов Германарих объединил многие племена и создал в Северном Причерноморье сильную державу. Начались процессы становления готской государственности и образования единой готской народности. Однако они были прерваны в 70-х гг. IV в. н.э. вторжением кочевников гуннов, разгромивших объединение Германариха. Началась эпоха Великого переселения народов. В результате бесконечных войн и переселений, везеготы достигли Испании, а остроготы - Италии, где основали свои королевства. Та же часть готов, которая обосновалась в Крыму, не покинула своих мест.

Под воздействием христианства готы постепенно отказались от обряда трупосожжения и переняли у алан обряд трупоположения. Материалы погребений свидетельствуют, что в V в. н.э. у населения Юго-Западного Крыма получает распространение характерный для готов женский костюм, в гарнитур которого входила пара фибул, скреплявших на плечах верхнюю одежду, и пояс с большой пряжкой. Подобная мода существовала там, где жили готы: в Испании у везеготов и в Италии у остроготов. По мнению ученых, женский костюм в древних обществах являлся одним из наиболее показательных этнических признаков. Этот костюм от готов восприняли и крымские аланы.

Наследники Римской империи - византийские императоры - стремились укрепить свое влияние в Таврике. С этой целью они привлекали живших в Юго-Западном Крыму готов и аланов на военную службу в качестве федератов (союзников) и возводили в стратегически важных районах укрепления.

В VI в. н.э. были выстроены крепости на плато Мангупа и Эски-Кермена, призванные защищать подступы к византийскому Херсону (античному Херсонесу). Службу в гарнизонах этих крепостей несли федераты.

Важные сведения об их образе жизни оставил выдающийся византийский историк VI в. н.э. Прокопий Кесарийский, называвший местность, где жили готы-федераты областью Дори, под которой, вероятно, следует понимать весь Юго-Западный Крым:

"Здесь же, на этом побережье, есть страна по имени Дори, где с древних времен живут готы, которые не последовали за Теодорихом, направлявшимся в Италию. Они добровольно остались здесь и в мое еще время были в союзе с римлянами, отправлялись вместе с ними в поход, когда римляне шли на своих врагов… когда императору было это угодно. Они достигают численностью до трех тысяч бойцов, в военном деле они превосходны, и в земледелии, которым они занимаются собственными руками, они достаточно искусны; гостеприимны они больше всех людей.

Сама область Дори лежит на возвышенности, но она не камениста и не суха, напротив, земля очень хороша и приносит самые лучшие плоды. В этой стране император (Юстиниан I) не построил нигде ни города, ни крепости, так как эти люди не терпят быть заключенными в каких бы то ни было стенах, но больше всего любили они жить всегда в полях. Так как казалось, что их местность легко доступна для нападения врагов, то император укрепил все места, где можно врагам вступить, длинными стенами и таким образом отстранил от готов беспокойство о вторжении в их страну врагов. Таковы были его дела здесь".

Среди ученых нет единого мнения о том, где располагались построенные византийским императором Юстинианом I (527-565 гг.) упомянутые Прокопием Кесарийским "длинные стены".

В VIII в. была создана, просуществовавшая до XVIII в., Готская епархия, центр которой находился сначала в Партените, а затем в Доросе (на Мангупе). Несмотря на вторжение в Таврику различных завоевателей - хазар, печенегов, половцев, татар, - готы на протяжении всего средневековья сохраняли свой язык и этническое самосознание.

Побывавший в Крыму в 1253 г. монах Рубрук сообщает, что "на море от Керсоны (Херсон) до устья Танаида (Дон) находятся высокие мысы, а между Керсоной и Солдайей (Судак) существует сорок зaмков, почти каждый из них имел особый язык; среди них было много готов, язык которых немецкий".

С другой стороны, происходило постепенное слияние готов и алан, что нашло отражение в появлении термина "готаланы".

Достаточно точную характеристику сложившейся этнической ситуации дал венецианский купец Иософат Барбара в XV в.: "…За Каффой, по изгибу берега, на Великом море, находится Готия, за ней - Алания, которая тянется по острову… Готы говорят по-немецки. Я знаю это потому, что со мной был мой слуга немец; они с ним говорили и вполне понимали друг друга подобно тому, как поняли бы один другого фурланец и флорентинец. Я думаю, что благодаря соседству готов с аланами, произошло название готаланы. Первыми в этом месте были аланы, затем пришли готы; они завоевали эти страны и смешали свое имя с именем аланов. Таким образом, ввиду смешения одного племени с другим они называют себя готаланами. И те, и другие следуют обрядам греческой церкви".

Любопытные сведения о готах середины XVI в. оставил посол германского императора в Османской империи Бузбек, встретивший в Константинополе двух выходцев из Крыма: гота и грека, знавшего готский язык. Он записал несколько десятков готских слов и несколько фраз. У современных ученых готский характер этих слов не вызывает сомнений.

Таким образом, в Крыму дольше всего сохранялись осколки некогда могущественного племени.

В. В. Масякин

ЛИТЕРАТУРА:

Айбабин А. И. Этническая история ранневизантийского Крыма. - Симферополь, 1999.

Буданова В. П. Готы в эпоху Великого переселения народов. - М., 1990.

Иордан. О происхождении и деяниях гетов. - СПб., 1997

Пиоро И. С. Крымская Готия. - К., 1990.Iš temos forume:

Форум «Евразийского исторического сервера»

> История народов мира

> Славяне и Балтийцы

Славяне

http://forum-eurasica.ru/index.php?/top ... %BD%D0%B5/

9 puslapyje:

http://forum-eurasica.ru/index.php?/top ... e__st__160

Черняховская культура не только в бассейне Припяти, но на гораздо большей территории:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... njahov.png

Эта культура объединяла в себе множество племен.

В ее составе археологи четко различают памятники готов, славян, фракийцев и сармат. ----------------------------------------------------------------------------------- Языковедческие факты - некоторые имена королей и их жен (и не только королей, но и других людей) готов, свевов, вандалов и других племен, которые сейчас считаются германоязычными, имеют имена явно балтского происхождения.

Особенно много таких имен именно в роде Амалов.

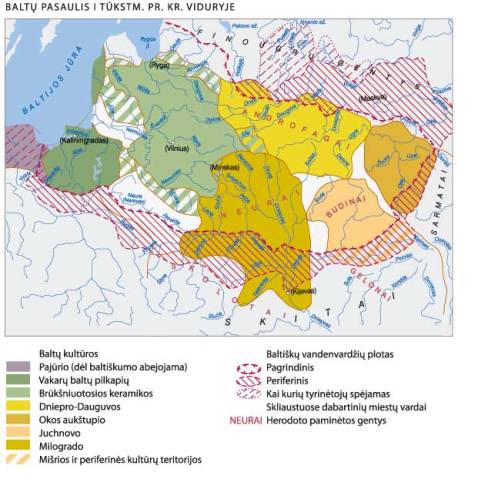

Это связывается с тем, что готы и другие так называемые восточные германцы около 100-150 лет жили вместе с балтскими (прусскими, ятвяжскими и галиндскими) племенами в устье Вистулы (Вислы) и восточнее, вплоть до нынешней Юго-западной Белоруссии (бывшие ятвяжские и литовские земли - поэтому и сейчас литовцы жителей этих мест называют гудами - от самоназвания готов - гуда).

Распространение древней балтской гидронимики и топонимики

Балтские археологические культуры и предполагаемые ареалы племен, известных из античных источников

В Готских хрониках (испанских) рядом с германскими именами имеются и западнобалтские имена Sventila, Rikimer, Sisebut, Judila, Xindasvint и другие.http://enoth.narod.ru/Medieval/Goths_06.htmlТоледское государство (601-711 гг).):Sisebut, Rekkared, Sventila (чисто балтское имя), Geila, Rikimer (очень похож на Nethimer), Judila, Sisenand, Xintila, Tulga, Xindasvint,Rekkesvint,Vamba, Ranosind ....

Дитрих Клауде (Claude Dietrich). История вестготов

http://enoth.org/Medieval/Westgoth.htm

Клауде Д. История вестготов / Переводчик: С. Иванов. — М.: Евразия, 2002. — 288 с. — (Barbaricum). — Тираж 2000 экз. — ISBN 5-8071-0115-4 ≡ Claude D. Geschichte der Westgoten. — Stuttgart : Berlin : Köln : Mainz: Kohlhammer, 1970 — 154 S. — (Urban-taschenbücher, Bd. 128)

http://mirageswar.com/pages_history/210 ... gotov.html

http://militera.lib.ru/common/claude_d01/index.html

Содержание и текст

http://newtownmen.blogspot.com/2013/09/ ... _3244.html

Ранняя история вестготов до их вторжения в Римскую империю (376 г)

Передвижения вестготов в пределах Римской империи (376—418 гг).

Тулузское королевство (418—507)

Из Тулузы в Толедо (507—567 гг).

Возрождение вестготского государства при Леовигильде и Реккареде (568—601 гг).

Толедское государство (601—711 гг).

Приложение. Государство свевов в Испании (409 – 585 гг).

Библиография

Хронологическая таблица

********************************************************************** ***********

Хроники

********************************************************************** ***********

ХРОНИКА ВЕСТГОТСКИХ КОРОЛЕЙ - CHRONICA REGUM VISIGOTHORUM

http://vostlit.narod.ru/Texts/rus9/Chro ... r/text.htm

********************************************************************** ***********

ИСТОРИЯ ГОТОВ - HISTORIA GOTHORUM

ИСИДОР СЕВИЛЬСКИЙ

http://www.vostlit.info/Texts/rus/Isido ... metext.htm

********************************************************************** ***********

ИСТОРИЯ СВЕВОВ - HISTORIA SVEVORUM

http://vostlit.narod.ru/Texts/rus/Isidor_S/svev.htm

********************************************************************** ***********ИСТОРИЯ ИСПАНИИ В СРЕДНИЕ ВЕКААуров О.В., к.и.н., доцент кафедры всеобщей истории РГГУ (источник: Родриго Хименес де Рада. История свевов) -------------------------------------------------------------------------------------------

Альфонсо Х и «Первая Всеобщая Хроника Испании»: некоторые правовые институты в зеркале «истории». А.В. Марей, РГГУ, Москва. http://worldhist.ru/about/histidea/H&T/ ... j.Text.rtf Родриго Хименес де Рада (1189? - 1247) - был священником, придворным, воином но, прежде всего, выдающимся историком. Он изучал право в Болонье, философию и теологию в Париже. В 1208 году Родриго был избран епископом Осмы, однако, в том же году архиепископ Толедский дон Мартин незадолго до своей смерти назначил его своим преемником. В феврале следующего года де Рада получает папское благословение на эту должность, на которой остался уже до самой смерти. В 1217 году он получил от Гонория III полномочия папского легата в Испании для организации крестового похода против мавров всех христианских королей Испании. Перу Родриго Хименеса де Рада принадлежат несколько трудов, наиболее значительным из которых является «Готская история» (De rebus Hispaniae). Также им были написаны «История арабов» и «История римлян». Говоря о его «Готской истории», можно выделить несколько основных моментов, впоследствии сильно повлиявших на «Хронику…». Во-первых, это богатство его источников. В отличие от многих предшествовавших ему историков, Родриго активно использовал арабские тексты, что обусловило точность его описаний Реконкисты. Помимо арабских источников им использовались сочинения св. Исидора, Сульпиция Севера, Диона Кассия, Помпея Трога и многих других20. Во-вторых, надо отметить яркую патетическую окраску хроники Родриго Толедского. На протяжении всего своего труда он активно проводит линию возвеличивания Кастильского королевства. По этой причине его гнев вызывают разнообразные сведения, которые каким-либо образом могут умалить престиж его государства (в частности, он очень резко реагирует на легенды об испанских завоеваниях Карла Великого, что отразилось и в «Хронике…»). Наконец, в-третьих, именно Родриго Толедский ввел ту периодизацию испанской истории, которой придерживались и составители «Хроники…». Он разделил историю Испании на ряд неравномерных по своей длительности периодов, характеризовавшихся владычеством какого-либо из народов: греков, римлян, свевов, аланов и готов21. Владычество последних в Испании он считал последним и окончательным, тем самым связывая воедино астуро-леонскую династию с вестготскими королями и доказывая ее древность. В этой связи интересно то, что арабское завоевание трактовалось им, а затем и авторами «Хроники…» не как «владычество», но как «нашествие», что лишь подчеркивало его временный характер. Родриго Хименес де Рада - Готская история или История готов. Rodrigo Jimenez de Rada, или Rodrigo Ximénez de Rada, или Roderici Ximenii de Rada - Historia Gothica или De rebus HispaniaeПолное название Historia de rebus Hispanie sive Historia gothica

http://www.google.lt/search?hl=lt&clien ... A1ka&meta=

Historia de rebus Hispanie sive Historia gothicahttp://www.amazon.co.uk/Historia-Hispan ... 909&sr=1-1

Paskutinį kartą redagavo Žygeivis 02 Sau 2008 20:50. Iš viso redaguota 1 kartą.

|

|